ICL治療

(眼内コンタクトレンズ治療)

ICL治療とは

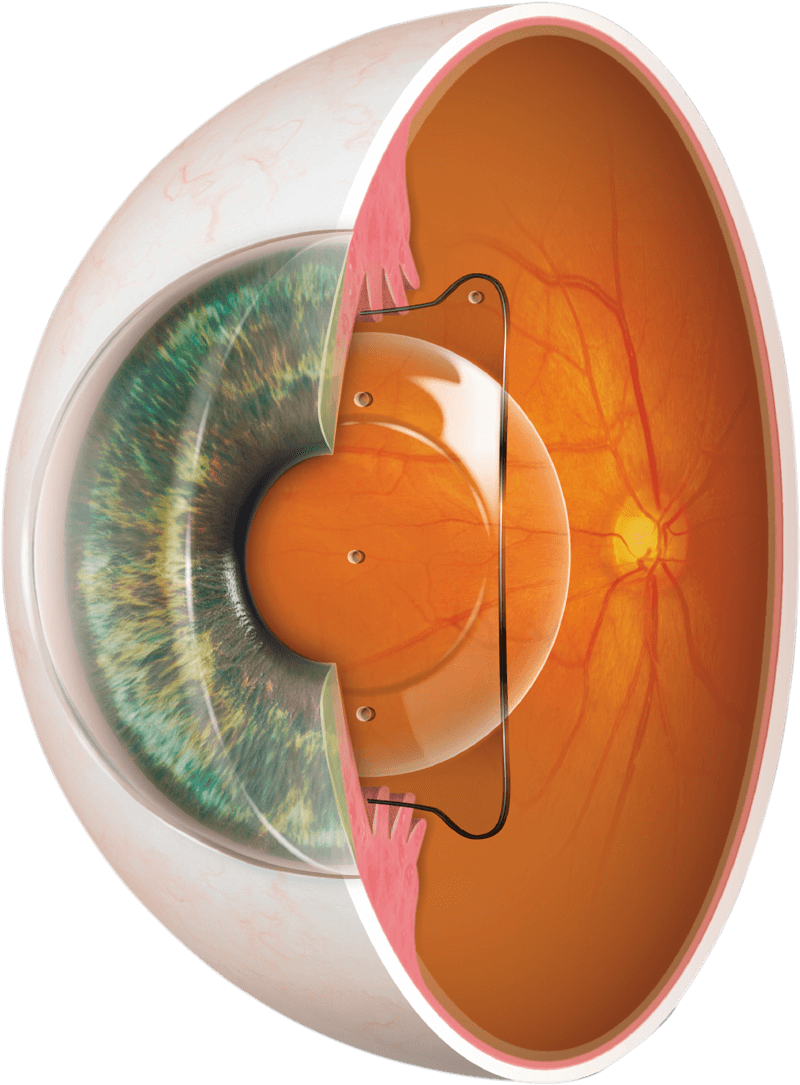

ICL治療は、眼の中に小さな眼内コンタクトレンズを入れて視力を矯正する手術です。

レーザーで角膜を削る方法とは異なり、角膜の形を変えずに近視や乱視を改善できるのが特徴です。

また、万が一の場合にはレンズを取り出すことができます。

現在、日本で承認されている眼内コンタクトレンズには、

米国STAAR Surgical社の EVO ICL と、インドCare Group社の IPCL の2種類があります。

EVO ICLとIPCLの違い

眼内コンタクトレンズにはいくつかの種類があります。その中でも多くの施設で使われているのが、EVO ICLです。どちらも眼の中に入れることで視力を矯正する眼内コンタクトレンズですが、それぞれの特徴をまとめると次のようになります。

「EVO+」と「IPCL」の違い

|

|

|

|---|---|---|

| 製造元 | アメリカ:STAAR Surgical社 | インド:Care Group社 |

| 日本国内での薬事承認 | 2014年厚生労働省より承認済み | 2025年厚生労働省より承認済み |

| 素材 | コラマー(コラーゲンとHEMAの重合体) | ハイブリッド親水性アクリル |

| 中央孔(ホール)の有無 | あり(房水の自然な流れを保ちやすい) | あり(房水の自然な流れを保ちやすい) |

| 老眼対策(遠近両用) | 老眼対応モデルあり(遠近両用)(未承認) | 老眼対応モデルあり(遠近両用)(未承認) |

| 世界での使用実績 | 非常に多い(スタンダードなICL) | 一部の国・施設で使用 |

EVO ICLには、光学部のサイズが異なる EVO と EVO+ の2種類があり、どちらも同じ素材・構造を持ち、度数に合わせて使い分けられます。

ICL(眼内コンタクトレンズ)治療は、日本で主流となっている近視矯正手術です。欧米ではLASIKが主流ですが、日本はICLの比率が世界的に見ても高いことが特徴です。

ただし、「どこで受けても同じ」というわけではありません。

安心して手術を受けるために、医療機関を選ぶときの大切なポイントを整理しました。

すべてに当てはまらなくても問題ありません。あなたに合った医療機関を見つけるための参考にしてください。

受診する前にチェック!

手術を受ける前にチェック!

より高い安心を求めるならチェック!

詳しく知りたい方はこちら

印刷して受診時に持参すると、医師やスタッフへの

質問にも役立ちます。

屈折矯正手術ガイドラインから見る

「安心できる手術」とは

― 手術を受ける前に知っておきたいこと ―

多くの手術データと研究の積み重ねをもとに、安全で信頼できる医療を広く共有するためにまとめられたのが、屈折矯正手術ガイドラインです。

このガイドラインは、医師にとっては安全な医療を実践するための基盤であり、患者様にとっては安心して治療を受けられる環境を支える大切な土台となっています。

ここでは、ICL治療に関する主なポイントをわかりやすくご紹介します。

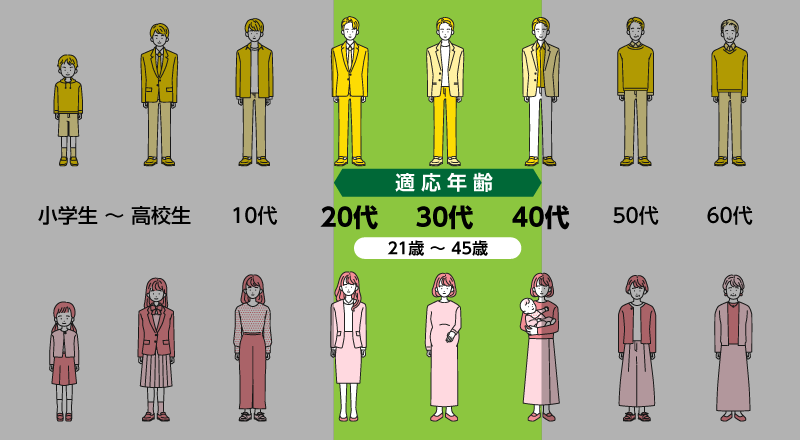

【適応】

ガイドラインでは、手術の対象は21〜45歳とされています。 20歳前後までは近視が進行しやすく、視力がまだ安定していない場合があります。 一方で、45歳を過ぎると老眼(老視)が始まり、見え方に影響することがあるため、この年代での手術を慎重に判断するよう推奨しています。

近視が−6D以上の場合が原則とされています。

それより弱い近視(−3D〜−6D)では、度数が軽いため手術による矯正効果が小さく、一方で−15Dを超える強度近視では眼内への負担が大きく、合併症のリスクが高まることから、慎重な判断が必要です。

【禁忌】

角膜の形が変化を続ける「進行性の円錐角膜」の方は、手術を受けることができません。

角膜が不安定なままだと、時間とともにレンズの度数が合わなくなったり、見え方が変わったりするおそれがあるためです。

一方で、進行が止まっていて安定している軽度の円錐角膜の場合は、角膜の厚みや形をしっかり検査したうえで、慎重に手術ができるかを判断します。

手術を安全に行うためには、術前の詳しい検査で角膜の状態を確認することが大切です。

【インフォームド・コンセント】

患者様へ説明(インフォームド・コンセント)を丁寧に行い、術後のフォローを怠らないこと。

ガイドラインでは、特に以下の点を重視しています。

・合併症とリスクについて十分に説明すること

・老眼(老視)への影響について説明すること

・再手術が難しい場合があることを事前に説明すること(再矯正の限界)

・他の医療機関を受診する際は、手術を受けたことを申告していただくこと

【手術中の安全を守る基本】

滅菌(清潔)を徹底し、装置の点検を必ず行なうこと。

機械の動作確認や手術室の清潔管理は、一見地味に思えるかもしれませんが、非常に重要です。

以前、LASIK後に発生した集団感染では、手術器具の消毒滅菌という基本的事項が守られていませんでした。

こうした基本を丁寧に守っているかどうかが、安全性と信頼性を大きく左右します。

【術後の注意:一時的な眼圧上昇について】

手術のあとに、一時的に眼圧が高くなることがあります。

多くの場合は自然に落ち着きますが、必要に応じて眼圧を下げる点眼や処置を行うことがあります。

手術後3日目までが特に眼圧が上がりやすい時期のため、必ず検診を受けましょう。

【経過観察】

どんな手術も、終わってからが本当のスタートです。

術後の眼の状態や見え方をしっかり確認し、安心して日常生活を送るために、定期的な検診が欠かせません。

・手術翌日の検診を必ず行うこと

・6か月の経過を観察し、長期的フォローを推奨すること

リスク(術後起こりうる合併症)

近視矯正手術は、近視や乱視を改善するための安全性の高い治療法ですが、手術である以上、まれに合併症が起こる可能性があります。

日本眼科学会が定める「屈折矯正手術のガイドライン」でも、術後に注意すべき合併症として以下のものが挙げられています。こうした合併症のリスクは、術前の精密検査や適切な診断、経験のある医師による手術で大きく低減できます。

このガイドラインを正しく遵守し、合併症のリスクにも十分に配慮した安全な手術体制を整えています。

-

- 1

術後眼内炎

-

とてもまれですが約6,000人に1人の割合で「眼内炎」という眼の中の感染症が起こることがあります。眼球の内側で行われる手術(内眼手術)であるICLは、手術後に起こりうる中でも特に注意が必要な合併症のひとつです。

- 1

-

- 2

ハロー・グレア

-

光の周りに見えるリング状の光(ハロー)や光の周囲のまぶしさ(グレア)を感じることがあります。

特にハローは術後に必ず見えますが、感じ方には個人差があります。ほぼ100%の方が術後3ヶ月程度で見え方に慣れて落ち着いてきます。

ハロー

グレア

- 2

-

- 3

角膜内皮細胞の減少

-

レンズが角膜内皮に近すぎる場合に物理的な接触や長期的な影響で内皮細胞が減少することがあります。術後の定期検診で内皮細胞数をチェックしてもらうことが非常に重要です。

- 3

-

- 4

急な眼圧上昇

-

ごくまれにレンズのサイズが大きすぎて眼の中のスペースが圧迫されることで、レンズが眼の中の水の通り道が塞がり、眼圧が急に上がることがあります(閉塞隅角緑内障)。

- 4

-

- 5

白内障

-

極めてまれですが、レンズと水晶体の距離が近すぎると接触や圧迫で水晶体が混濁し、白内障になるリスクがあります。

- 5

このようなリスクをできるだけ防ぐために、手術の前後にしっかりと点眼を使い、術後の生活上の注意を守ることがとても大切です。また術後の定期検診は、合併症の早期発見と対処につながります。手術後のわずかな変化も見逃さないために、定期検診は必ず受診しましょう。

ICL治療を受けられない方

日本眼科学会の「屈折矯正手術のガイドライン」では、以下の条件に当てはまる場合は、原則として手術を行うべきでない(禁忌)とされています。

- ● まぶたや眼の表面に炎症がある方

- ● 白内障がある方

- ● 眼の奥に炎症がある方

- ● 重度の糖尿病やアトピー性皮膚炎など、傷の治りに大きく影響する全身疾患の病気がある方

- ● 妊娠中または授乳中の方

- ● 進行中の円錐角膜の方

- ● 眼の前房(角膜と虹彩の間)が極端に浅い方、または角膜内皮細胞に障害がある方

患者様の将来的なリスクや眼の健康を踏まえて、あえて「手術をしない」という選択肢を提案することもあります。

本当に信頼できる施設は、常に“患者様のこれからの人生”に寄り添った選択をします。